Continuo firme na campanha de valorização das capas de discos de Rock, mostrando nesta série o que não deve ser feito. Seguem mais cinco casos em que o valor estético foi, como diriam os influencers de Itatiba, cancelado.

Creedence Clearwater Revival – Cosmo’s Factory (1970)

Uma das bandas que adoro, o Creedence. Vulcão de hits. Lançaram cinco álbuns em dois anos (!), lotados de grandes músicas (a maior parte é hoje clássicos do Rock) entre julho de 1968 e julho de 1970, ano em que saiu o Cosmo’s Factory. Tirando a capa do Willie and the Poor Boys, o Creedence não fez escolhas brilhantes para ilustrar seus discos. Talvez apostassem na qualidade do conteúdo, coisa do tipo: “põe qualquer coisa na capa – vai vender muito assim mesmo”. É evidente que não foi isso, mas uma mente irregular como a d’O Eremita chega a pensar em coisas assim. Entre os quatro discos que sobram, o ápice invertido é a capa do Cosmo’s Factory. Embalagens em geral, como capas de discos, deveriam ser atrativos de venda, certo? Mas, quem se animaria a comprar esse disco por essa capa? Só mesmo quem já conhecia a banda. A tal “Fábrica do Cosmo” tem a seguinte explicação. No começo da carreira, eles ensaiavam em um galpão que foi batizada de “Factory” pelo baterista do grupo, Doug Clifford (o barbudo), que tinha o apelido de Cosmo. A capa tenta mostrar o ambiente desse lugar que eles ensaiavam. Nada funciona bem. Doug é o destaque, montado na bicicleta, o que deixava clara a ideia que ali era um lugar de ensaio e não uma academia, enquanto os demais músicos estão no chão, juntos dos instrumentos. A combinação das cores, incluindo o logotipo, não transmite nada que lembre a força das composições. Pelo contrário, parece uma daquelas fotos dos amigos descansando largados na garagem depois de tomar todas. Quem aprovou isso? Mesmo assim vendeu muito, porque o disco é bão, ah se é bão!

Freddie Mercury – Never Boring (2019)

Essa capa está aqui porque acho que existe uma espécie de maldição me ligando a ela. É impressionante como eu me deparo toda a hora com essa coisa. Nem gosto do Queen, então não teria motivo para ir atrás dos discos do Frederico Mercúrio. Como ela acabou entrando em meu campo visual umas setecentas vezes mais do que eu gostaria, a antipatia aumentou. Analisando friamente, que catso de capa é essa? O Fred fazendo biquinho abaixado, enquanto um cara (ou uma mulher bem peluda) está de pé, fantasiado de bailarina de festa do vinho em São Roque, significa o quê? Alguém achou que essa foto era boa e que atrairia os compradores, sei lá com base em quê. Fico me perguntando como é que essas coisas são decididas. Quem será que aprovou isso? Não sou supersticioso, mas espero que essa postagem me livre dessa maldita maldição.

Genesis - ...And Then There Were Three... (1978)

Tal como aconteceu com os três álbuns anteriores de estúdio do Genesis, a embalagem desse álbum foi produzida pela dupla Storm Thorgerson e Aubrey Powell, os donos da Hipgnosis, que tantas capas memoráveis legaram ao Rock. Segundo Thorgerson, “a capa estava tentando contar uma história pelos rastros deixados pela luz". Bem, como diria aquele viciado em apostar na megasena: “não dá para acertar todas”. Esta foi uma das vezes que a Hipgnosis não acertou. A capa é muito escura. Não dá para distinguir o que está acontecendo direito e essa história do traço de luz contar uma história não rolou. Uma capa fraca para um disco fraco, considerando a história do Genesis. Imagino que tenha, apesar disso, vendido bem, por conta da “Follow you, follow me”. Ouvi muito essa música – a recepcionista do meu dentista a adorava! Eu chegava ao ponto de me sentir aliviado quando o motorzinho funcionava, encobrindo aquela trilha sonora enjoativa. Antes que alguém (isso é com você, Gervásio!) comece a me cornetar, declaro que sou muito fã do Genesis, certo?

Lynyrd Skynyrd – Twenty (1997)

O Lynyrd é outra banda que eu adoro e que não leva sorte nas capas. Como não tenho que preencher espaço em lauda e sabendo que o fã da banda conhece sua história, vou focar no caso específico do Twenty. A capa não faz jus ao álbum, que é muito bom, para quem gosta de boa música e não tem aquela implicação tonta de que só a primeira fase do Lynyrd interessa. A capa, por outro lado, afasta. A ilustração lembra aqueles anúncios antigos de almanaque, mostrando uma paisagem de cores berrantes, laranja pra todo lado, com os rostos dos músicos incrustados em uma montanha. Ah, e tem o detalhe do couro azul falsão fazendo fundo. Quem aprovou isso?

Black Sabbath – Forbiden (1995)

Sempre tem que ter uma do Sabbath, a banda campeã de capas horríveis. A má reputação vai além da capa, pois o disco é considerado pela crítica especializada em criticar discos do Black Sabbath como pior da banda. Esses críticos não têm dó. O autor da ilustração infantilóide não se escondeu, o que deve ser destacado como um ato de coragem: é Paul Sample, que também desenhou a capa do álbum Flash Fearless Versus The Zorg Women Parts 5 & 6, criticado um dia neste crítico blog. Dizem os críticos especializados em criticar discos do Black Sabbath que existe uma mensagem política envolvendo o álbum como um todo, ou seja, capa e música. Os músicos do Sabbath são republicanos declarados e por isso, revoltados com os rumos da política americana e os ataques injustos ao humanista e visionário Donald Trump, deixaram um recado também no título do disco – ele é ruim porque é For...Biden!

Publicado em 19.abr.24.

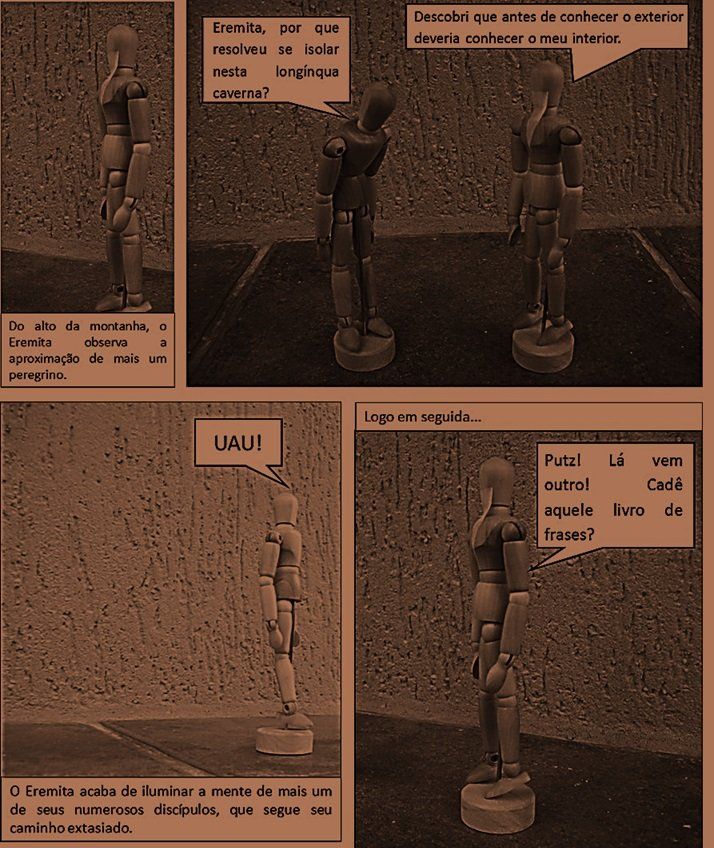

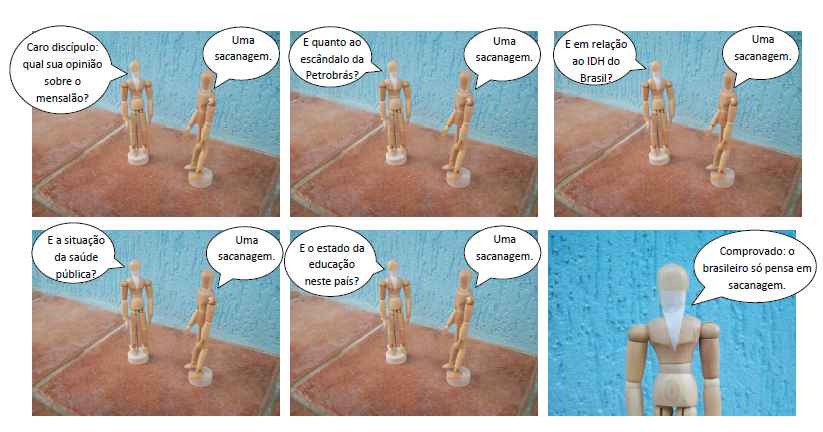

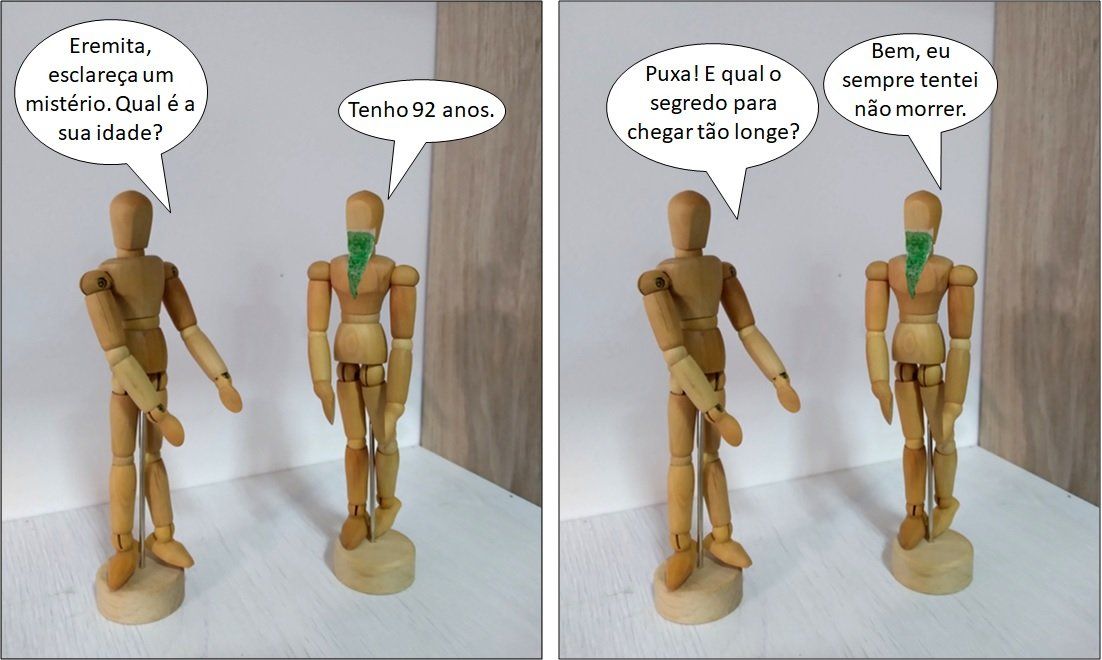

Quadrinhos sem talento - 4

O Eremita costuma usar aqueles bonequinhos de madeira em seus esquecíveis atentados contra as histórias em quadrinhos. Hoje me surgiu uma ideia de tema para um novo episódio dos “Quadrinhos sem talento” e eu resolvi deixar de lado a minha preguiça e tentar alguma coisa nova: em vez dos bonecos de madeira, usarei desenhos! É preciso esforço para superar as barreiras, segundo o livro de autoajuda que estou lendo, do catedrático e imortal Dr. Vigário. Então, corajosamente, me concentrei, pensei em um desenho, sentei frente ao computador e...zás! Segue o resultado. Um desenho inédito, orgulhosamente feito por Inteligência Artificial! Chupem, barreiras!

Publicado em 27.fev.24.

Críticas Improváveis 7 – Ainda no cinema

Bem, eu menti. Isto não é bem uma crítica. É mais um registro de duas curiosidades que vi em dois filmes – um bom e outro mais ou menos.

Começando pelo bom. “Corrida sem Fim” (original, “Two-Lane Blacktop”), de 1971. Filme americano, dirigido por Monte Hellman. O filme tem um enredo bem simples. Dois caras que saem pelos Estados Unidos ganhando a vida apostando corrida com seu carro mexido. O nome dos dois protagonistas nunca é revelado. Eles são identificados como “Mecânico” e “Piloto”. O curioso é que o piloto é interpretado pelo James Taylor e o mecânico pelo Dennis Wilson, que era baterista dos Beach Boys. Eles se saem bem como atores e eu gostei do filme, tanto que lembrei dele anos após tê-lo assistido, a ponto de inseri-lo aqui.

O que me fez lembrar do “Corrida sem Fim” foi ter revisto “O Sobrevivente” (“The Running Man”) na Netflix dias atrás. Apesar de ser muito mais recente, de 1987, este ficou mais datado do que o anterior, com um visual bem cafona. O filme, que é mais ou menos, deve ser encarado como puro passatempo, sem mais ambições. É estrelado pelo ex-governador da California (esses americanos...) Arnold Schwarzenegger (espero ter escrito certo) e dirigido por Paul Michael Glaser, o Starsky da série de TV (eu gostava) Starsky & Hutch. Para quem não viu, o enredo e o visual são uma mistura de “Rollerball” (o primeiro) com “Batman & Robin” (de 1997), usando aquela coisa manjada de um regime totalitário que fornece um jogo sanguinário para que a população possa extravasar sua idiotice e ser mantida sob controle, com uns vilões que são o extrato da breguice. Mas, tem uma curiosidade nele e é por isso que está aqui. Dois, digamos, atores, fazem pontas nesse filme: Mick Fleetwood, cujo personagem se chama, vejam só, “Mick” (provavelmente para facilitar a vida do, digamos, ator) e o Dweezil Zappa (espero ter escrito certo – que nome é esse!), filho, é claro, do Frank Zappa.

Espero ter dado um novo rumo à vida de quem leu este post, com as importantíssimas informações aqui transmitidas.

Publicado em 08.jan.24.

O quê? Agora tem Podcasts d'O Eremita?

Você, que está acostumado com a qualidade da produção d'O Eremita, tem mais um motivo para se decepcionar: chegaram os Podcasts d'O Eremita! Totalmente sustentáveis, sem agrotóxicos e sem patrocínio! Os podcasts têm pouco tempo de existência, mas já estão bombando! Pelo menos, todos os que ouviram usaram a palavra "bomba" em seus comentários.

Dê uma chance aos seus ouvidos e acesse os tecnológicos Podcasts d'O Eremita: http://www.arquivosdoeremita.com.br/podcasts/

Publicado em 03.jan.24.

Contos d’O Eremita - I

O que você faria no lugar do Adolfo?

Adolfo era um cara que gostava de acompanhar a moda. Em tudo. Esportes, roupas, alimentação, linguagem, visual. Tudo. Isso toma tempo, mas ele tinha de sobra. Seus rendimentos eram altos e ele não trabalhava, resultado de uma herança de família que deixou uma vasta carteira de aluguéis e outras aplicações.

Ultimamente Adolfo estava se dedicando às trilhas noturnas. Afinal, era o esporte da moda. Ele e um grupo de amigos costumava viajar para locais distantes e ermos para aquilo que eles entendiam como uma aventura radical, um desbravamento da natureza, uma expedição de homens destemidos. Por outro lado, eles não deixavam de levar todas as mais novas traquitanas tecnológicas para não dar chance aos imprevistos e, por que não, trazer um pouco do conforto moderno àquela experiência bandeirante.

Depois de algumas incursões e com a próxima já agendada, subitamente o grupo se desfez. Um mudou de esporte, antevendo para onde a moda migraria, outro precisou se mudar às pressas por causa de dívidas de jogo, um terceiro desistiu devido às cobranças da namorada e, por fim, aquele que Adolfo considerava o seu único amigo de verdade, Rafael, descobriu que estava com câncer avançado e teve que iniciar tratamento.

O cancelamento da aventura abateu Adolfo, mas o pior foi a notícia da doença. Sabia do sofrimento que passaria a fazer parte da vida do Rafael e de sua família. Pelo que conversou com os pais de Rafael, foi uma descoberta tardia e as chances de sobrevivência não eram das melhores.

Aquilo acendeu um alerta e Adolfo achou que cabia fazer um check-up geral. Ele mesmo vinha notando que alguma coisa estava estranha. Sua urina tinha começado a escurecer e, vez por outra, sentia uma pontada no abdômen.

Adolfo procurou um médico, que pediu uma série de exames. Após uma consulta para análise dos resultados e ouvir uma suposição um tanto desoladora, entrou em uma nova sequência de exames, estes específicos.

Após alguns dias, foi encaminhado para um oncologista. Aparentemente tinha algo muito errado com o pâncreas do Adolfo.

Veio o diagnóstico, que transformou a cabeça do Adolfo em um rodamoinho: câncer e em estado avançado. A internação tinha que ser iminente para tratamento intensivo.

Esse é o tipo de reviravolta que ninguém consegue absorver com tranquilidade. Ainda mais o Adolfo, que nunca parou para refletir a fundo sobre as coisas da vida. Depois de alguns dias horríveis, Adolfo resolveu fazer a trilha sozinho. Afinal, estava tudo planejado, comprado e as coisas ajeitadas. Embora todos soubessem que esse tipo de atividade nunca deveria ser feito a só, ele achou que seria uma boa oportunidade de ter um momento de reflexão, caminhando sozinho na mata e pondo as ideias em ordem, principalmente em relação ao que estava acontecendo com ele e com seu amigo Rafael.

Lá foi Adolfo, completamente confuso, mas acreditando que poderia sair fortalecido dessa jornada solitária.

A caminhada foi iniciada em uma noite particularmente escura. Adolfo estava muito menos ligado ao que acontecia ao seu redor em relação às outras vezes, tomado pelos pensamentos sobre como seria seu futuro. Após duas horas de caminhada, Adolfo parou para descansar. Inclinou a cabeça para tomar um energético quando notou uma claridade vindo em sua direção. Era muito rápida e tinha um formato esférico, com um brilho intenso. Aquela visão paralisou Adolfo. Subitamente, o objeto incandescente caiu a pouco metros de onde estava. Não brilhava mais, mas emanava forte calor. Em poucos segundos, o calor cessou, uma minúscula fenda se abriu na esfera e uma névoa espessa começou a se formar em direção ao paralisado Adolfo.

A névoa tomou uma coloração amarela, com pontos brilhantes que flutuavam dentro do cone formado a partir da esfera, que tinha altura equivalente à do Adolfo em pé, mas este permanecia sentado, feito uma estátua.

Aquele estranha formação começou a se comunicar com o Adolfo, que nessa altura estava quase em estado de choque.

A névoa começou a falar: “Olá, eu sou uma representante dos calucanos. Meu nome é Sep. Periodicamente nós fazemos visitas de monitoramento em vários planetas que nós selecionamos para estudar. A Terra é um deles. Fazemos nossas observações e retornamos com um relatório, sem interferir. Só que desta vez algo saiu errado e acabei caindo aqui. Meu transporte está definitivamente perdido, então não terei como retornar a Caluca. Tampouco poderei enviar meu relatório. Daqui a alguns minutos vou desaparecer, porque me expus a este ambiente, que é hostil para nós. Você está me entendendo? Qual é seu nome?”.

“Adolfo”. Apavorado, mas um pouco mais desperto, conseguiu dizer seu nome, embora em volume tão baixo que mal se podia ouvir.

“Pois então, Adolfo, você deve ter percebido que nós somos muito mais avançados do que vocês. Em nossas visitas verificamos que aqui na Terra muitas vidas são perdidas para o câncer, algo cuja cura para nós é banal. Como vou desparecer em breve, gostaria de deixar um presente para vocês. Veja este recipiente”. Nesse momento, um prolongamento se formou na névoa, levando até a mão do Adolfo um objeto com o formato aproximado de uma caneta, que Adolfo apanhou.

“Esse recipiente tem aquilo que vocês chamam de vacina. Trata-se de uma dose única, para ser aplicada em um ser humano e, caso ele esteja com câncer, será curado. Mas, creio que seus cientistas conseguiriam analisar a substância que está nesse recipiente que lhe dei e replicá-la para ser produzida em laboratório. Existe, portanto, a chance desse meu presente curar toda a humanidade do câncer. Veja que existe um botão em uma extremidade do recipiente. Ao apertá-lo, a substância curativa será expelida por uma pequena agulha na outra extremidade”.

Adolfo só teve tempo de balbuciar uma pergunta ao Sep: “Mas, você acha que conseguiremos reproduzir essa vacina? Afinal, ela veio de outro planeta!”.

Sep, já no final de sua existência, ainda conseguiu responder: “Não há certeza, mas uma boa chance. Existem cientistas brilhantes em seu planeta...”.

Em seguida, Sep e sua névoa desapareceram no ar. A esfera permaneceu ali, dentro da pequena cratera formada pela sua queda.

Adolfo pensava intensamente naquele episódio, com mais vigor do que pensara antes sobre qualquer coisa. Não foi um sonho. Aquele objeto alienígena estava em sua mão. A esfera estava ali, a poucos metros. A cura do câncer! O sonho da humanidade há séculos! Milhões de vidas poderiam ser salvas! Seu câncer e o do amigo Rafael curados! Bastava que aquela única dose fosse entregue aos cientistas e esperar que eles conseguissem produzi-la na Terra. E se não conseguissem? E para quem seria entregue a “caneta”? Para o presidente do Brasil? Para o presidente dos Estados Unidos? Ou da China? Ou, talvez, para a ONU?

Adolfo ficou longos minutos pensando o que fazer, com a caneta na mão e olhando para aquela esfera. Ela certamente contém tecnologias desconhecidas. Será que ele conseguiria vender aquilo? Será que ele ficaria famoso por entregar a caneta e a nave? Mas, o que adiantaria se a vacina não pudesse ser duplicada e ele morresse em seguida, sem possibilidade de cura?

A noite continuava escura. Fazia frio. Adolfo sozinho no meio da mata, sem ninguém para dividir o incrível episódio. Finalmente, resolveu agir. Arregaçou a manga, espetou a caneta em seu braço e injetou a vacina.

Enterrou a nave e a caneta ali mesmo e voltou para casa, aliviado e com a consciência tranquila.

Publicado em 28.dez.23.

Cinco covers com sentido – I

Já escrevi neste desmesurado blog sobre a questão dos covers (ou das covers? Nunca sei o gênero certo, o que é perigoso nos dias de hoje). Resumindo o pensamento outras vezes exposto pelo Eremita, covers gravadas por bandas profissionais só têm sentido se trouxerem algo de novo em relação à original. Essa é minha opinião e faço questão de mantê-la porque é a única que eu tenho.

Dois exemplos do que chamo de covers com sentido são “Your song” e “Blue moon”. Ambas receberam regravações que deram vigor às originais, que eram mais melancólicas. “Your song”, do Elton John é, na voz de seu autor, uma balada sentimental; já a gravada por Billy Paul é uma versão soul, alegre e dançante. Ambas são ótimas, cada um com seu valor. Idem para “Blue moon”, um baladão anos 30, com arranjo jazzístico, da dupla de compositores de musicais da Broadway Rodgers and Hart. Em 1961, o grupo vocal The Marcels (que nome!) lançou sua versão, com um arranjo mais bem-humorado e que acabou ficando a mais conhecida entre as centenas de regravações existentes. Uma delas, por Elvis Presley.

Vale a pena mencionar a origem do termo “cover”. Existem, na verdade, duas possíveis origens históricas. Uma delas vem do fato de que, no início da massificação da venda de discos, havia uma pulverização de gravadoras no Estados Unidos, cujo alcance era regional. Sendo assim, era comum que uma mesma música fosse gravada por uma diversidade de artistas e arranjos, para expandir suas chances comerciais, ou seja, covers pra todo lado. A outra origem seria mais polêmica e até mesmo associava um tom pejorativo ao termo “cover”. Em um país declaradamente racista, com segregações explícitas entre negros e brancos americanos, que incluíam até mesmo estações de rádio e o tipo de música que tocavam, muitos sucessos entre a população negra eram regravados por músicos brancos, ou seja, recebiam uma “capa” (um dos sinônimos de “cover”), para torná-los conhecidos e vendáveis para os brancos. Que feio, não? Ainda bem que nós não somos um país racista (N. do E.: a última frase deve ser lida com conotação irônica!).

Após esse introito, vamos à primeira porção de covers que tem sentido. Listei as primeiras cinco que me vieram à cabeça, além das já citadas “Your song” e “Blue moon”. O que importa é que a ideia da postagem é divulgar boa música e dar dicas de audições. Tem muito mais exemplos, é claro, e, se esta postagem explodir em popularidade como todas as outras que escrevi, devem vir sequências por aí.

Vamos às primeiras cinco:

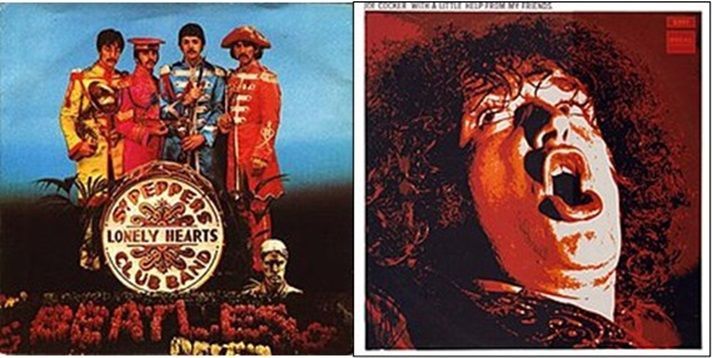

“With a little help from my friends” – Joe Cocker, 1969

Esta é o grande exemplo das covers que fazem todo o sentido. É a cover “benchmarking” (desculpem-me o termo, mas é que antigamente eu lia a revista Exame). Joe Cocker gravou-a em seu disco de estreia, que tem essa música como título. Pegaram uma das músicas menos marcantes dos Beatles (lá vem porrada...), gravada em 1967 e fizeram um lindo arranjo, transformando-a quase em um hino religioso. Cover bom é assim, fica melhor do que a original.

“Cause we ended as lovers” – Jeff Beck, 1975

A cover com sentido está no disco Blow by Blow, do Jeff Beck. É uma versão instrumental de uma música de Stevie Wonder, cuja primeira gravação é da cantora Syretta Wright, em 1974. A original não chamou muito a atenção, tanto que não é muito famosa. Jeff Beck fez uma recriação, que virou um clássico e passou a ser presença frequente em seus shows. Outro destaque é que ele dedicou essa faixa ao Roy Buchanan. Para quem não conhece esse brilhante guitarrista americano, vale a pena dar uma olhada séria na publicação d’O Eremita sobre ele (http://arquivosdoeremita.com.br/wp-content/uploads/2022/10/Roy-Buchanan-v-8.1.pdf).

“Visionary Mountains” - Manfred Mann’s Earthband, 1975

A banda do tecladista Manfred Mann iniciou suas atividades nos anos 60. Era um grupo que fazia um Pop psicodélico. A partir dos anos 70, ele formou a Manfred Mann’s Earthband, de Rock Progressivo, produzindo ótimos álbuns. O melhor deles é o Nightingales & Bombers, um dos poucos a serem lançados no Brasil. A Earthband tinha um talento especial para inovar e transformar canções de outros autores. São vários os exemplos. Mas, o ápice é “Visionary Mountains”. Poderia se dizer que é a obra-prima dos covers. A versão original é da cantora inglesa Joan Armatrading e está no seu álbum de estreia, de 1972. Tem menos de dois minutos e, em uma audição corrida do álbum, não chama muito a atenção. Provavelmente a única cover desta música é a da Manfred Mann’s Earthband, que fez uma transformação digna de um joalheiro, pegando o diamante bruto e lapidando-o, até virar brilhante.

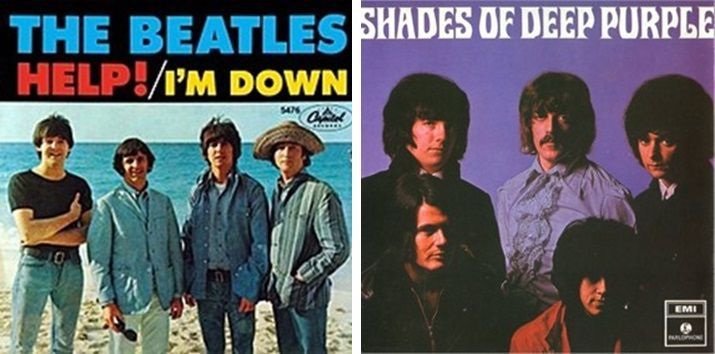

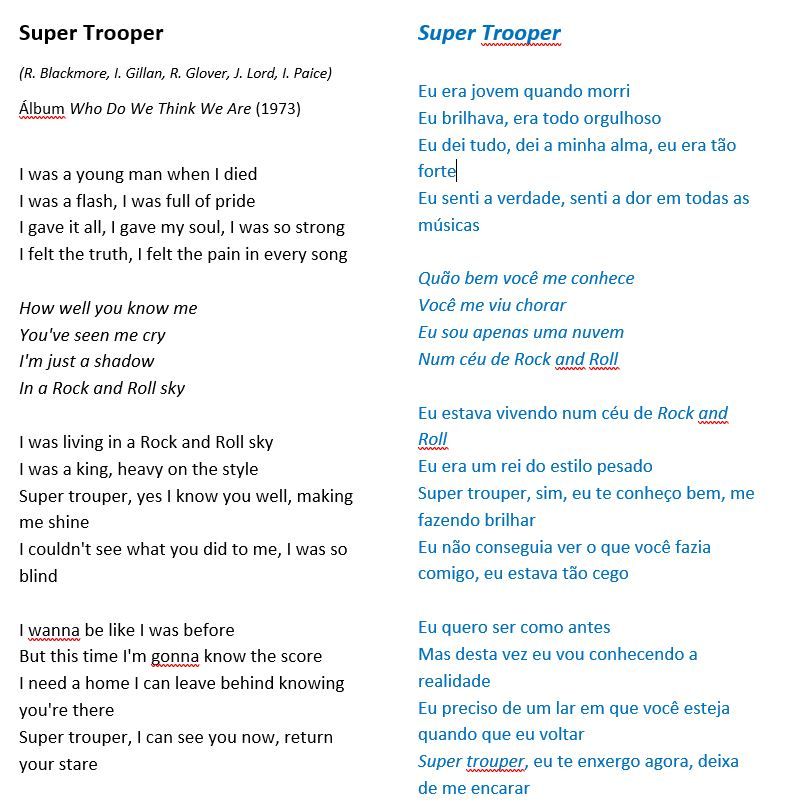

“Help!” - Deep Purple, 1968

Mais uma dos Beatles, esta, de 1965. Desta vez a versão é do Deep Purple, presente no disco de estreia da banda, de 1968, Shades of Deep Purple. Aqui, preguiçosamente, transcrevo o comentário publicado na microbiótica obra “Discografia Comentada do Deep Purple”, disponível no site “Os Arquivos do Eremita”. Esta cover está aqui presente por dois motivos (apesar do que texto que segue): (1) ela tem o espírito que eu reputo (êpa!) nas covers, pois traz uma visão diferente da original; (2) eu tinha de dar um jeito de colocar alguma coisa do Deep Purple nessa postagem, aproveitando o fato de eu ser meu próprio chefe e não ter que dar satisfações a quem possa me acusar de “protecionismo” com minha banda preferida:

Uma releitura curiosa da música dos Beatles, em andamento lento e tom melancólico. Segundo consta nas biografias dos Beatles, essa era a ideia original, que combinaria mais com o sentido da letra, que trata de alguém com problemas, pedindo ajuda. Mas, apesar da boa ideia, a execução do Purple não é muito entusiasmante. Exageraram um pouco na dramaticidade, especialmente o vocalista Rod Evans, que tinha essa tendência, algo que deve ter contribuído para sua saída da banda. De novo o problema que se repetiria muitas vezes nos dois primeiros discos: perde muito quando se compara com a versão original. A gravação de “covers” era também uma característica da banda americana Vanilla Fudge, cujo som claramente influenciou o Purple na fase inicial. Cabe aqui um comentário sobre “covers”. O caso da Help eu reputo como uma tentativa válida, a de regravar uma música tentando acrescentar algo ou modificar a versão original, dando uma nova roupagem. O Vanilla Fudge também criava arranjos para suas versões. Isso é aceitável. De que adianta regravar uma música, repetindo-a nota por nota? Isso, infelizmente, é a situação mais comum que encontramos. Nos anos noventa houve uma onda de discos tributo, quando músicos variados se reuniam para gravar covers de bandas ou artistas famosos. Em geral, as covers eram simples repetições dos arranjos originais, sem nenhuma novidade. Qual é o valor artístico disso?

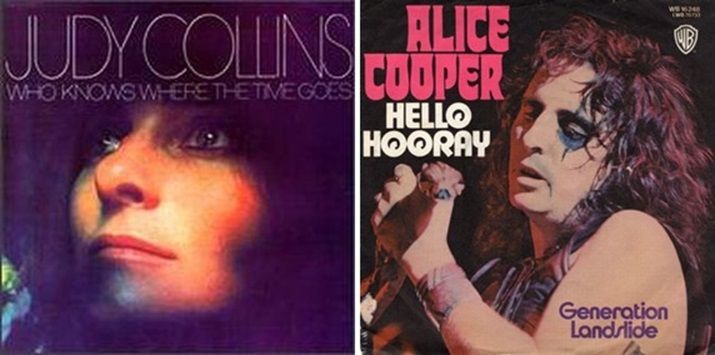

“Hello Hooray” – Alice Cooper, 1973

Originalmente gravada pela cantora americana Judy Collins, em 1968. É também a faixa de abertura do excelente disco Billion Dollar Babies, do Alice Cooper. Já na época, Alice Cooper tinha um bom repertório, mas, gostava tanto dessa música que a escolheu para abertura do álbum e dos shows. Foi ela que abriu as apresentações da turnê que passou pelo Brasil em 1974, promovendo o álbum. A versão de Alice tem um ar meio cabaré. Ele gostava do visual e da mise-en-scène dos musicais de Hollywood. Uma prova disso é o seu show solo “Welcome to my nightmare”, de 1976, que saiu em DVD muitos anos depois e que mostrava Alice fazendo todas aquelas coreografias padrão do vaudeville (cartola, bengala e dancinhas típicas), de uma breguice extrema. Mas, no fim das contas, o que vale é a cover, que ficou excelente.

Publicado em 30.nov.23.

Um tratado reflexivo dissertativo investigativo definitivo e ensaístico (com vários comentários entre parêntesis) sobre nomes das bandas de Rock

Como todo o mundo (bem, talvez com a exceção dos alemães) sabe, este blog pretende ser escalável, resiliente, disruptivo e empático. No momento ainda estou buscando entender o que significam essas palavras, mas, assim que eu descobrir as coisas vão mudar por aqui. Não deve ser difícil, pois todo mundo cita esses nomes em tudo quanto é tipo de conversa, portanto, logo logo, estarei desruptivando, escalando, empaticando e resilientando fortemente.

Vamos então, após essa delonga, falar sobre o relevantíssimo assunto dos nomes de bandas de Rock.

Cem por cento dos músicos quando resolvem formar uma banda quebram a cabeça procurando o nome ideal, aquele que seja original e, ao mesmo tempo, reflita o espírito da banda. Bobagem. Qualquer nome serve, qualquer nome é bom, eu garanto. Depois que vem o sucesso, então, tanto faz o nome. O exemplo que sempre uso é o da banda americana The Doors. Os Portas. Alguém teria coragem de sair por aí propagandeando sua banda se ela se chamasse “Os Portas”? Eu sei, eu sei. Tem gente que vai sabichionar e dizer – “mas, são ‘As Portas’, por conta do livro ‘As Portas da Percepção’” (Autor: Aldous Huxley, aliás, um nome e tanto, hein?). Mesmo assim, não muda muita coisa. “As Portas” seria igualmente inviável.

Traduzir nomes nem sempre dá certo, é verdade. Para os de língua americana talvez “The Doors” não soe tão esquisito. Mas, nós tupiniquins, quando resolvemos traduzir os nomes, surgem coisas muito mais esquisitas do que “Os Portas”. O baterista Ginger Baker, por exemplo. Literalmente, seu nome seria “Gengibre Padeiro”!

Resumo da ópera, voltando pro tema inicial: para bandas de Rock, o nome pouco importa. Tanto faz batizar aquela sua banda bacana e ainda injustamente não reconhecida como “Amoras Amorais”, “Os Protéticos Patéticos” ou “O Debacle da Exegese”. Nenhum desses nomes será empecilho para o sucesso. Confiem n’O Eremita, o sabichão.

Depois de toda essa dialética evaporativa, vamos provar a tese d’O Eremita por meio de uma análise de nomes de bandas que existiram ou ainda existem e que merecem algum comentário pândego d’O Eremita. Lembrando que o que segue exigiu muita pesquisa e consultas a analistas de mídias sociais e influenciadores contabilistas. Um trabalho exaustivo, mas gratificante.

Antes da Internet era muito difícil obter informações sobre as bandas de Rock pelo planeta, daí encontramos algumas coincidências de batismo, o que serve como desculpa justificável. Outras não, foi falta de inspiração e de vergonha na cara mesmo.

Começando por Judas Priest, que parece ser um nome bem escolhido e original. Só que existiu uma banda chamada Judas Jump, também inglesa. O Judas Jump fez a abertura do festival da Ilha de Wight, em 1970 e pouca coisa mais.

O mesmo vale para ZZ Top. Antes do trio dos barbudos, existiu um artista chamado ZZ Hill, também Texano!

Um caso bastante curioso é o nome da banda mais do que famosa Kiss. A banda americana dos caras-pintadas, sempre foi associada a uma irreverência provocativa e até já foi associada a ligações demoníacas (quando estiveram no Brasil, chegaram a publicar que o nome era a sigla para “Knights In Service of Satan”, vê se pode). Mas, um fato que, provavelmente, a maioria dos fãs não atenta, é que eles se chamam “Beijo”! Fofo, não? Poderia até ser o nome de algum grupo de Axé. Mas, a verdade é que o Kiss, comercialmente deu muito certo, em uma clara demonstração que o nome não importa. O que importa é que uma banda, também americana e surgida anos depois, escolheu o nome de “Kix”. Como diria o Shemp, uns espertinhos, hein?

Muitos nomes parecidos como esses podem gerar confusão para a comunidade Rockeira, então vou dar uma mão por aqui:

- o guitarrista-monstro Rory Gallagher não fez parte da dupla Gallagher & Lyle (sei lá que som que eles fazem/fizeram, só conheço de nome);

- a banda Wishbone e a banda Ash não foram formadas pela divisão do Wishbone Ash. Esta última é uma excelente banda inglesa, da qual sou fã. As outras duas, não faço ideia de quem são, só conheço de nome;

Mais exemplos de bandas cujo nome é encurtado em relação a de outra (os nomes das duplas não estão pela ordem de antiguidade):

- Greenslade e Slade, com a ressalva que a primeira deriva do nome de seu fundador, Dave Greenslade;

- Mahogany Rush (formado em 1972) e Rush (que é de 1974). Curiosamente, ambos são canadenses;

- The Guess Who e The Who;

- Nazareth e Nazz;

- Quiet Riot e Riot (banda campeã das capas horríveis);

- Earth, Wind & Fire e Earth & Fire;

- Queensryche e Queen.

Repetindo o que escrevi em algum lugar, não se preocupe com a criatividade na hora de escolher o nome de sua banda. Todas as citadas aqui prosperaram, umas muito mais do que as outras, mas, o fato de haver nomes semelhantes não interferiu em nada na carreira delas.

Outros nomes trazem mais confusão ainda, pois não são só semelhantes, são iguais! Exemplos:

- Skid Row e Skid Row. A original foi uma das primeiras bandas a contar com Gary Moore. A outra, bem, a outra é a outra;

- Nirvana e Nirvana. A primeira é uma banda inglesa que esteve ativa entre 1966 e 1971 e lançou cinco álbuns de estúdio no período. Um deles tem o curioso e sintético título de: “The existence of chance is everything and nothing while the greatest achievement is the living of life, and so say all of us”. Bem, o segundo Nirvana dispensa apresentação;

- Mr. Big e Mr. Big. A primeira surgiu na Inglaterra nos anos 70 e chegou a lançar alguns discos. A segunda surgiu nos Estados Unidos nos anos 80 e chegou a lançar alguns discos;

- Smokie, The Smoke e Smoke. Este é um adendo à postagem original, porque eu havia me esquecido do trio que formava a “Esquadrilha da Fumaça”. O Smokie é um grupo inglês, formado em 1964. Entre os três, foi o que fez mais fumaça (ai...), tendo gravado mais de 10 álbuns ao longo da carreira (aqui, sem trocadilho). The Smoke, também inglês, é de 1965, com uma vida bem mais curta. Só lançou um LP e uma porção de compactos. Não tinha muita lenha pra queimar (ai, ai...). O mais novinho dos três é o Smoke, este americano, surgido em 1992 e que produziu dois LPs. Seu sucesso foi meio que fogo de palha (ai, ai, ai...).

- e, para finalizar, Alkatraz e Alcatrazz. Os nomes são escritos de modo um tantinho diferente, é verdade, mas, obviamente, dá pra confundir. A primeira é uma banda galesa, que tem um álbum apenas, lançado em 1976. Um dos seus músicos participou da também banda galesa Man (olhaí outro nome dos bons). A segunda banda a homenagear o famoso presídio (que gosto, hein?) foi formada por Graham Bonnet (cujo sobrenome pode ser traduzido, na sacanagem, como “gorro”), em 1983, após deixar o Rainbow. Grande banda, o Alcatrazz. Depois de trabalhar com Blackmore, Bonnet se acostumou com guitarristas-monstro e teve no Alcatrazz o até então desconhecido Yngwie Malmsteen, sucedido por nada menos do que Steve Vai.

Publicado em 25.nov.23. Em 25.dez.23 foi acrescido o parágrafo da "Esquadrilha da Fumaça".

Separados no nascimento, versão d’O Eremita – 2

Em 06.jul.14, O Eremita comparou alguns jogadores da Copa com personagens diversos, brincando com essa importante vertente cultural dos tempos atuais, que faz confrontações engraçadinhas entre as semelhanças físicas de celebridades. A ideia não era que aquela memorável postagem de 2014 virasse uma série, mas, a vida é cheia de mistérios, segredos e boletos. Portanto, como diria Robespierre, bola pra frente e vamos com uma sequência batuta.

Pois bem, toda vez que eu olhava para o político Flávio Dino, me vinha aquela sensação – de onde eu conheço esse cara? É lógico que eu nunca o conheci, porque O Eremita não se encontra com pessoas, ainda mais com políticos, mas, aquele rosto gorducho sempre me pareceu familiar. Não é que hoje, por conta de um encontro astrológico e antológico raro, minha memória foi iluminada e eu consegui fazer a conexão? Dino é a versão em carne (muita) e osso do Peter Griffin, da série de animação “Family Guy”, que, no Brasil, foi batizada como “Uma família da pesada”. Não é só a fisionomia que é parecida. Ambos nos divertem com suas trapalhadas. Só que, no caso do Peter, não tem maiores consequências para este nosso povo heroico, que não foge à luta.

Publicado em 31.out.23.

Cinco capas infames de cinco bandas famosas – 2

Após o sucesso da Parte 1 desta série - que resultou em um convite ao Eremita para a próxima Flip, delicadamente declinado, pois eremitas não vão a lugares – nada mais natural do que partir para a Parte 2. Um gancho esperto no final deixará uma sutil indicação de uma possível sequência da série.

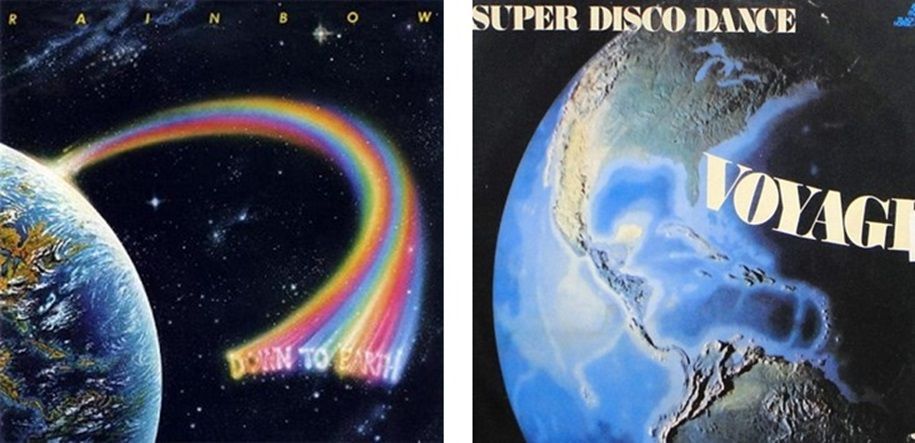

Rainbow – Down to Earth (1979)

Um grande disco do Rainbow, com o excelente vocal do Graham Bonnet, mas com uma capa infantil demais. O que seriam aquelas coisas coloridas que formam a frase “Down to Earth”? Cometas, asteroides, esteroides, anabolizantes? Disco bom, capa ruim. Me lembra demais a capa do grupo (?) de disco music Voyage, de 1977. Eles, pelo menos, foram mais coerentes. Disco ruim, capa ruim.

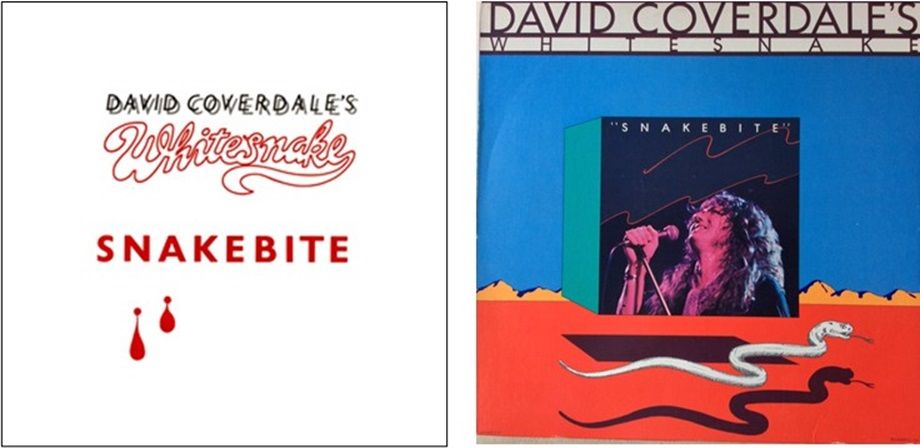

Whitesnake – Snakebite (1978)

Originalmente, o disco Snakebite foi lançado como um EP (Extended Play), com os quatro primeiros registros da banda Whitesnake. A capa do EP não era algo que entraria nos anais (êpa!) das belas capas, mas, não comprometia. Quando o disco foi lançado nos Estados Unidos, inseriram quatro faixas do álbum Northwinds, segundo disco solo de Coverdale, transformaram o Snakebite em um LP e criaram uma capa nova, histórica. Histórica porque entrou para a antologia das capas como uma das mais medonhas de todos os tempos. É uma capa nada a ver. Sim, não há nada para se ver nela. Um fundo desértico bastante realista, com uma lombriga branca de porte avantajado e que tem o misterioso dom de flutuar e, no meio, uma foto de Coverdale, que também flutua em um cubo perfeitamente integrado à paisagem. Uma lindeza.

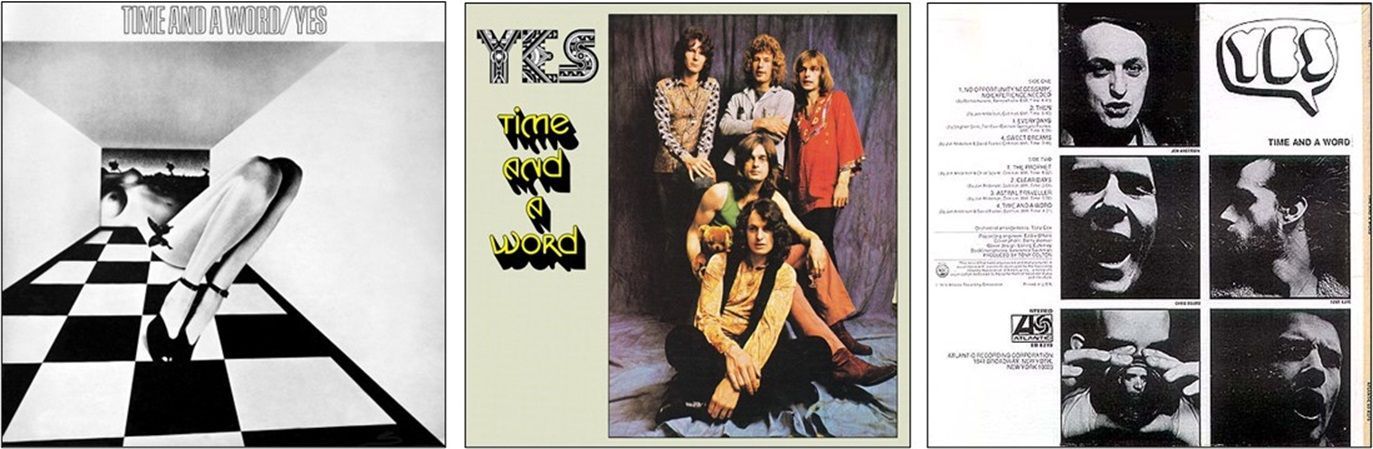

Yes - Time and a Word (1970)

Esta capa tem um causo por trás. O guitarrista original do Yes, Peter Banks (objeto de uma postagem triste neste blog, em 23.fev.14) teve discordâncias com o resto da banda porque não queria que houvesse uma orquestra na produção do disco e por isso saiu. A versão do Eremita é diferente (e inventada) – ele saiu por causa da capa!

Um ambiente geométrico com uma mulher nua descabeçada sendo expelida do fundo da paisagem, tudo em preto e branco e com um grafismo rústico. Seria razoável aceitar uma capa desse nível da banda “Os Desprovidos de Senso Estético”, mas não do Yes.

O curioso é que, mesmo horrível, a capa causou controvérsias nos Estados Unidos por expor um corpo nu, algo até então inédito em obras de arte (com o perdão do uso do termo para este caso). A capa foi alterada para a versão americana, passando a apresentar uma foto do grupo.

A curiosidade sobre a capa não para aí. A foto escolhida traz Steve Howe, que substituiu Peter Banks, mas não participou do disco! Para piorar, a contracapa não foi alterada e trazia a foto de Peter Banks! Mais uma vez, os americanos fizeram arte!

Emerson, Lake & Palmer – Love Beach (1978)

Esta vai ser rápida porque se trata de uma presença obrigatória quando se fala em capas ruins. Apesar do cenário e do figurino emprestados da série de TV Magnum, de total incoerência com o som e o passado da banda, esse disco chegou às 500.000 cópias vendidas. Pesquisa do Datafolha mostrou que boa parte dos que compraram este disco pensaram estar levando para casa a trilha sonora original da crível série Havaí 5.0.

Stevie Wonder – Songs in the Key of Life (1976)

Aqui temos um caso que não é de uma banda. Mas, a capa merece fazer parte desta coleção. Este é um disco constante na lista dos melhores de todos os tempos, mas é poupado quando se fazem listas sobre as piores capas de todos os tempos. Parece ter sido feita na década de 40, só que para uma caixa de bombons. Tem disco cuja capa ajuda a vender, mas este vendeu muito (mais de 5 milhões de cópias), apesar da capa.

Aguardem a Parte 3.

Publicado em 31.out.23.

Olho atento na mídia - 3

Tem gente que acha que os eremitas formam uma casta de adivinhos. Não é de se estranhar, pois neste mundo tem gente que acredita nas maiores quimeras, como achar que não tomar vacinas é uma decisão ousada e inteligente. Mas, o fato é que eremitas são muito ruins de adivinhação e aqui vai uma prova.

Em janeiro de 2020, neste esmeraldino blog postei a parte 2 da série “Olho atento na mídia”, em que comentei as coleções de CDs do jornal Folha de São Paulo. Segue reprodução de um teco dessa postagem:

“Portanto, como foi citado, além dessa, que aborda o Soul e o Blues, já tivemos coleções de Jazz, MPB, música clássica e até de Rock’n’Roll (pela já referida editora Altaya). Gostaria de saber por que até hoje não lançaram uma coleção sobre as grandes bandas de “Classic Rock”. Poderia ser uma coleção desse tipo, ou seja, CD + livreto, abordando as 20 bandas mais importantes (em termos de qualidade musical) do Rock. Já deixo aqui lançada a ideia (entulhemos a caixa postal da Folha com pedidos!) e, também, minha sugestão de lista dos 20 nomes (oh, não, eu não estou fazendo isso, uma lista! Sim, sim, farei, é mais forte do que eu...Quase tão forte quanto a mania dos parêntesis excessivos).

Segundo minhas definições de “Classic Rock” e “qualidade musical”, os nomes são: Deep Purple, Black Sabbath, Yes, King Crimson, Gentle Giant, Genesis, Lynyrd Skynyrd, Led Zeppelin, Uriah Heep, Free, Bad Company, Rainbow, Whitesnake, Gillan, Kansas, UFO, Premiata Forneria Marconi, Aerosmith, Pink Floyd e Jethro Tull. Se alguém estranhar a ausência de nomes consagrados como The Who, Kiss e Queen, esclareço que foi um esquecimento meramente proposital.”.

Pois bem, e não é que a Folha lançou há poucos dias, a coleção “Rock Stars”, com, segundo o jornal, “as maiores lendas do Rock em 20 livros”? Até aí, O Eremita foi bem, pois previu com muita antecedência esse lançamento. Nessa época, eu ainda tinha meu “bolanet”, ou seja, eu pegava “emprestado” o sinal da bola de cristal da caverna ao lado. Meu vizinho, entretanto, descobriu e deu o fim ao empréstimo (de forma pouco civilizada, eu diria). Por outro lado, entre as duas listas só houve três coincidências: Sabbath, Zeppelin e Floyd! Três em vinte não pode ser considerada uma boa previsão. Talvez para um economista seja um bom índice, mas não o suficiente para confundir eremitas com adivinhos.

São várias as escolhas questionáveis – porém, defensáveis – que a Folha fez. Mas, duas são como as faltas que O Eremita batia quando jogava futebol – absolutamente indefensáveis: Ramones e Red Hot Chilli Peppers. Considerando os nomes que ficaram de fora, a inclusão desses dois em uma lista de 20 seria como considerar “Os Três Patetas no Exército” como um dos melhores filmes de todos os tempos.

Quase, Folha, quase. Não foi por pouco, mas, quase.

Publicado em 26.out.23.

A mímica do futebol

O Eremita adora futebol. Mais especificamente, assistir a um futebol, porque não há como montar times de eremitas para disputar umas peladas, por razões óbvias. Já tentei organizar um torneio entre eremitas, mas nem ao menos um time foi possível montar. Foi frustrante, mas um eremita se alimenta de frustrações. Infinitas frustrações. Desde a contínua observação do desgostante comportamento humano, até o fato de existirem outras pizzas que não as de mozzarella, passando por coisas como: haveria algum sentido lógico na letra de “Stairway to Heaven” ou seriam frases recortadas aleatoriamente da redação de uma colegial da quarta série?

Ao longo de sua longa vida, o Eremita já viu milhares de partidas. Ultimamente, a mímica (maldita mímica!) do futebol está tirando um pouco do prazer em assistir aos jogos entre times brasileiros. Ouso discorrer sobre o tema daqui para frente.

Quais seriam as mímicas mais irritantes?

Ah, são muitas! Nem vou falar sobre as comemorações de gol ensaiadas porque aí é o óbvio ridiculante.

Mas, tem uma porção de outros exemplos, muito comuns, lamentavelmente.

Vou começar pelo Hino Nacional. Um dos quatro símbolos da República. Antes de entrar na mímica – qual é o sentido de cantar o Hino antes de jogos de futebol nacionais? Tudo bem, parece que tem uma lei sobre isso, mas, por acaso jogo de futebol é uma atividade cívica? Cantar o Hino antes de votar teria mais sentido. Para O Eremita, tocar o Hino antes do jogo serve para duas coisas: atrasar o início da partida e proporcionar a lamentável mímica dos jogadores que fingem que estão cantando. Reservem o Hino Nacional para as ocasiões certas, pô!

Vamos aos casos mais mundanos. Por exemplo, cuspir. Deve estar no contrato dos jogadores de futebol que, enquanto estiverem em campo, tem que cuspir o tempo todo. Coisa nojenta! Jogadores reservas quando entram, a primeira coisa que fazem é dar uma cusparada no gramado. Algum dia, algum desses brilhantes atletas vai ter uma iluminação: “Ei, a gente fica cuspindo e depois acaba rolando nessa grama!”. Nojento e desnecessário. Podem parar, porque têm crianças que assistem aos jogos.

O goleiro fez uma boa defesa? Ah, então ele vai cair e ficar se contorcendo até ser atendido. Tudo bem fazer isso de vez em quando, para dar uma esfriada no adversário e, por que não, valorizar a defesa. Mas, do jeito que está hoje, até parece que está na regra do futebol - defendeu, cai e contorce. Uma chatice. O jogo para um tempão, a câmera fica mostrando a cara de dor do goleiro, os demais pegam água da maleta do massagista (e cospem depois, é claro). Tudo mímica.

E o escândalo pós-falta?

Jogador brasileiro quando recebe falta tem a mesma reação de alguém que foi atropelado por um elefante. Se joga, esperneia, urra de dor, faz caretas de agonia, uma tragédia. Mesmo que tenha sido um mero esbarrão. Outra reação ridícula é, após receber a falta e se levantar, fazer gesto e cara de desdém, do tipo “assim não dá, eu quero jogar, mas esses caras não deixam”. Só que no lance seguinte esse mesmo desdenhudo faz uma falta ainda pior.

Uma novidade na mímica pós-falta é a de bater a mão no chão, para enfatizar que está sentindo uma dor infernal. Jogadores brasileiros podem fazer bicos de atores e de dublês no cinema, pela sua capacidade de simulação de emoções e quedas espetaculares. Também tem a recuperação espantosa, pois logo depois de estrebuchar como se um órgão interno fosse arrancado sem anestesia, ele se levanta e retorna para o jogo, para protagonizar a próxima simulação.

Falando em falta, o tempo para a cobrança quando se forma a barreira é uma coisa ridícula. Dá para pegar uma cerveja na geladeira, tomá-la e ainda fazer o respectivo xixi no tempo entre a marcação do árbitro e a batida na bola, que, invariavelmente, fica na barreira. Para tornar a encenação mais grotesca e demorada, agora tem um jogador que fica deitado atrás da barreira. Fico pensando se eles treinam isso. Alguns depoimentos imaginários: “Luan Ruan, você está escalado para ficar deitado como elemento surpresa atrás da barreira!”, disse o técnico-professor Junior Filho. “O professor pediu que eu tivesse atenção na hora de ficar deitado atrás da barreira!”, disse o jogador Bratislava Capixaba. “O jogador Robespierreilson já ficou deitado atrás da barreira dezenove vezes. Está liderando esse quesito na estatística mundial. É um especialista!”, comentou o comentarista Sigismundo Raimundo. “A bola passou pela barreira, mas parou no jogador Junior Isabelison, que estava deitado. Ele comemora como se fosse um gol!”, narrou o narrador Manoel Manuel.

Jogador brasileiro adora apontar. Se ele salvou um lance perigoso, sai apontando ao léu (não confunda com um jogador chamado Léo), sendo que não tem ninguém prestando atenção nele. Quando sai do banco e entra em campo, vai logo apontando ao acaso em várias direções, como se coordenando todo mundo. Técnico também gosta de apontar. O jogo rolando, os jogadores concentrados na bola e ele, lá na lateral do meio de campo gesticulando convulsivamente, como se alguém estivesse vendo aquilo e, os que eventualmente olhassem, pudessem entender aquela mímica desconexa.

Técnico brasileiro também gosta de ficar andando para lá e para cá. Detalhe: só fazem isso quando a bola está parada, porque sabem que aí é que a câmera vai focalizá-los e aquela coisa de ficar andando dá uma pinta que ele é agitado, que está bolando novas estratégias revolucionárias e que depois as vai transmitir por meio daquela gesticulação amalucada e incompreensível.

Outra coisa que enche o saco é a risadinha irônica. O cara perde o gol a meio centímetro da trave e aí dá uma risadinha, como se dizendo: “É, são coisas que acontecem. Acidente de trabalho. Normal. Mas, eu sou bom”. Ou então dá uma fortíssima canelada na bola, que passa a uns 200 metros do gol e então põe a mão na cabeça ou olha pro céu, como se fosse um cara azarado, ou que tenha perdido um gol por pouco quando, na verdade, ele não passa de um belo de um perna de pau.

Outra bobeira é o cara que faz um gol em que ele apenas encosta o pé na bola a alguns milímetros antes da linha, sem nenhum esforço, sem ninguém por perto e aí sai comemorando em êxtase, como se houvesse salvado o planeta de um ataque de alienígenas.

Para finalizar, e as reclamações desesperadas? O time pode não estar jogando nada, levando um baile, mas, se há dúvida em um lateral no meio de campo ou se o árbitro não der um cartão, começa um escândalo dentro de campo e no banco de reservas, com todo mundo gritando e gesticulando como se aquilo fosse um novo assalto ao Banco Central. Está cinco a zero pro adversário, são 44 do segundo tempo, mas, aquele lateral ou cartão fariam toda a diferença.

Vão jogar bola! Chega de mímica!

Publicado em 18.out.23.

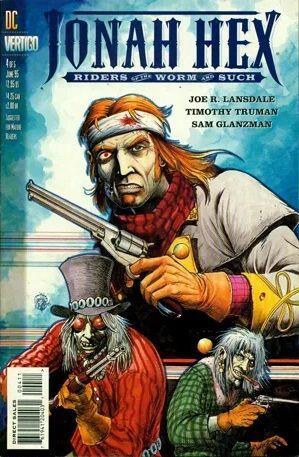

Jonah Hex e os Irmãos Outono

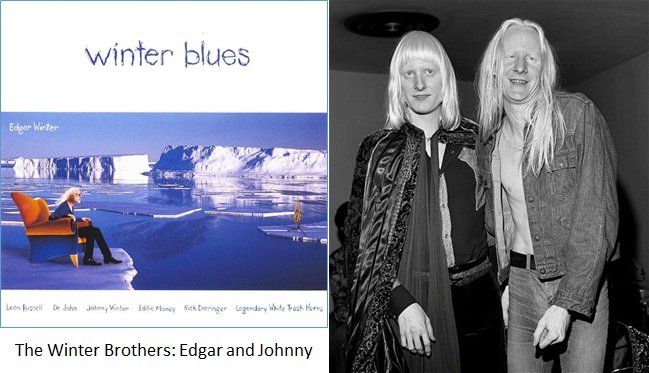

Em 03 de fevereiro de 2020 postei, dentro da série “Letras Líricas”, um texto com um pouco da história dos irmãos Winter, Johnny e Edgar. É meio que um segredo, mas sendo O Eremita um anarquista, vou revelar aqui que “winter” em Inglês, significa “inverno”. E vou além: “autumn” é “outono”, também em Inglês.

Jonah Hex é um personagem de história em quadrinhos, ambientada no velho oeste americano. Jonah é um caçador de recompensas, com o rosto deformado. Existe um filme do Jonah Hex, de 2010, com Josh Brolin fazendo o papel título.

E o que tem uma coisa a ver com a outra? Ocorre que em uma edição do Jonah Hex aparecem os personagens dos Autumn Brothers. Mais uma lambuja: “brothers” pode ser traduzido como “irmãos”. Portanto, temos “Os irmãos Outono”, o que poderia ser uma coincidência inocente em relação aos “Irmãos Inverno”. Isso aconteceu na história “Riders of the Worm and Such” (capa reproduzida aqui, assim como uma das páginas da história), uma provável alusão à música “Riders on the storm”, dos Doors. Mas, os fatos dos irmãos Winter serem retratados na história do Jonah como albinos e ainda tendo um dos personagens, de nome Johnny (hummm...) de cartola (usada por um bom tempo nos palcos pelo guitarrista), ficou claro que era uma referência aos velhos blueseiros texanos. A coisa chata é que a dupla, nos quadrinhos, é de vilões.

O que poderia ser encarado com bom humor ou mesmo uma homenagem (meio torta, é verdade) acabou resultando em um processo na Justiça americana: Winter Brothers X Autumn Brothers. A sentença saiu em 2003, dando ganho de causa à DC, editora da história do Jonah Hex, com base na liberdade de expressão, a famosa primeira emenda da Constituição americana. Dura Lex, Jonah Hex (hummm...).

Publicado em 30.set.23.

Eric Was There

O Eremita já comentou que gosta de um filme. Isto é, não de um filme específico, mas de muitos. Um dos estilos preferidos d’O Eremita é o Film Noir, sobre o que pretendo dedicar uma postagem um dia desses. Segure a ansiedade, multidão.

Esta postagem é para reproduzir uma publicidade do álbum “E.C. Was Here”, disco ao vivo de Eric Clapton, de 1975. Tal publicidade é baseada na ambientação dos Films Noir. Achei que ficou muito legal e que valia a pena dividir com o meu magote. Afinal, como eremita, não tenho ninguém que me controle e me alerte sobre a qualidade das postagens, então, aí vai. Deixe seu like e faça sua inscrição, ok?

Publicado em 30.set.23.

Pitorescas pictóricas - 1

Lá vou eu iniciando uma série que tem tudo para não passar da postagem única. Desta vez, fotos. Nesta série poderão ser retratadas (êpa!) imagens tiradas de publicações (como é o caso desta que abre a série) ou algum dos registros fotográficos deslumbrantes que O Eremita tira com sua câmera fotográfica de precisão.

O que temos aqui? Uma reunião um tanto insólita. De um lado, o Rei. Do outro, Alice Cooper. Essa foto não foi tirada quando Alice esteve no Brasil, em março-abril de 1974, para promover o álbum “Billion Dollar Babies”. O encontro foi fotografado em 1975, em Gotemburgo, na Suécia (ah, a Suécia... dizem que tem cavernas ótimas por lá). Gostou da foto? Vale um “like”?

Postado em 28.set.23

Grandes Eremitas

Peculiar, essa classe dos Eremitas. Podem ser classificados de formas tão distintas como solitários, altruístas, pensadores, escroques, disposofóbicos, sobrancelhudos, misantropos e economistas.

O que poucos sabem – e aqui, novamente, este blog contribui para desvendar mais um segredo misterioso, desconhecido e inédito - é que a maioria dos eremitas deixou grandes contribuições para a sociedade.

Listo aqui algumas dessas intervenções corajosas de tão honrada categoria:

Fila indiana

Foi o eremita Antonius Pietrus Hugus o responsável por organizar as filas de uma forma racional. Até então, as pessoas não sabiam como se comportar, formando turbas disformes, ou então se postando umas ao lado das outras, o que ocupava um espaço e tanto. Esses agrupamentos malformados dificultavam a prestação dos serviços, entre outras coisas. Foi Antonius quem inventou o conceito de ficar uma pessoa atrás da outra, por ordem de chegada, de modo que cada um fosse atendido na devida vez. Ele batizou provisoriamente sua invenção como “brócolis”. Depois de testá-la e ver que funcionava bem, rebatizou-a de “ficar um atrás do outro”. Foi só no Século XX que essa invenção recebeu o nome definitivo de “fila indiana”, por conta das enormes filas que se formavam nas portas dos cinemas da Índia para assistir os filmes de Indiana Jones. Além dessa primordial invenção, o único registro que o honorável Antonius deixou para a humanidade foi uma frase: “De nada, hein?”.

Sim e não com a cabeça

Em tempos idos, não havia um padrão para os movimentos de cabeça, no que diz respeito ao que significava sim e o que queria dizer não. Imaginem os transtornos que isso gerava quando, por exemplo, o habitante de uma aldeia ia pagar uma conta no vilarejo vizinho e nele os moradores usavam a forma inversa de sinalizar sim e não com a cabeça. Praticamente todas as atividades humanas tinham algum nível de comprometimento pela falta de conformidade nesse ponto. Em algumas regiões da Catalunha os habitantes desenvolveram um meio termo, na tentativa de minimizar essa confusão. Eles usavam um movimento de cabeça em diagonal, que significava “talvez”. Coube ao eremita Shempus Larrius Mocorlius dar um fim nessa confusão e criou o que ficou conhecido como “O Protocolo Caputiniano”, onde, finalmente, ficou definido que a translação vertical da cabeça significava “sim” e a rotação horizontal, “não”. Graças a esse protocolo, o mundo iniciou sua gloriosa jornada ao desenvolvimento e à civilização. Hoje, em qualquer lugar do mundo, todos usam esses dois sinais para expressar suas vontades e opiniões. É verdade que têm historiadores e sociólogos que defendem que existem na Alemanha e no Espírito Santo (isso mesmo, no Brasil) recônditos onde ainda se praticam, de forma deliberada e anárquica, gestos inversos aos do protocolo. Independente disso, o fato é que o mundo precisa, a todo momento, agradecer a Shempus, um dos grandes eremitas da história. Por gentileza, sinalize um “sim” com a cabeça em memória a Shempus.

O aperfeiçoamento da peneira

A humanidade desconhece Maxwellus Smartus, que, como eremita, foi um dos maiores anônimos do planeta. Mas, ele foi o responsável por uma invenção basilar (na verdade, foi mais um aperfeiçoamento): a instalação da redinha nas peneiras. Até que o empreendedor Smartus tivesse a epifania de incorporar a redinha, a peneira era um objeto praticamente inútil. Nada mais do que um simples arranjo de um aro com um cabo. As lojas de utilidades do lar ficavam atulhadas de peneiras encalhadas, devido à baixa demanda dos consumidores. Ao saber dessa dificuldade, expressa por um caixeiro-viajante que foi fazer uma consulta filosófica a Smartus, este dedicou grande parte de sua experiência em meditação para dar uma solução ao problema. Foi então que, inspirado pelas redes dos gols de sua mesa de futebol de botão (que, por sinal, nunca foi usada, por falta de parceiros - eremitas sofrem), que ele lançou a ideia de incorporar uma rede àquele desastre do design que era o modelo antigo de peneira. Pronto! Começou ali mais uma revolução nos costumes mundiais, originada por um eremita. E vocês achavam que sabiam das coisas. Quando forem comer espaguete, lancem um pensamento de gratidão ao velho Maxwellus Smartus.

Os antis

Os exemplos de contribuições eremíticas são muitos. Se eu recebesse por lauda, listaria um monte deles. Prefiro aproveitar o espaço para comentar alguns casos em que os eremitas deram bolas fora.

Por exemplo, o eremita Vilanovus Ludovicus Molustus. Embora ele tenha criado algumas coisas relevantes, como a palavra “chofre” e o uso da cordinha para pendurar o provolone, também tem uma contribuição que envergonha a classe: a invenção da poesia. Ele percebeu que certas palavras rimavam, como Zé e pé, e daí desandou a escrever frases que terminavam rimando umas com as outras, mesmo que não fizessem nenhum sentido. A invenção acabou pegando. Muita gente, por razões misteriosas, gosta dela até hoje. Vilanovus passou o resto dos seus dias em agonia, refletindo que, embora sua criação tenha sido um sucesso, qual seria a verdadeira utilidade daquilo?

Outra vergonha para a classe foi Delfinus Nettus, conhecido como o “Renegado Bestalhão”. Ele foi o responsável por várias coisas vergonhosas. Começou quando ele criou um plano infalível para exterminar a corrupção no mundo, mas acabou vendendo os direitos por uma quantia indecente de dinheiro para a máfia suíça.

As vergonhas não ficaram por aí. Delfinnus foi (ai, que vergonha) o criador e principal entusiasta do “terraconismo”, teoria que defendia que o planeta Terra tinha a forma de um cone, sendo o Everest o seu vértice.

Após tantas vergonhas causadas à causa, finalmente Delfinus largou o eremitismo, seduzido por um cargo de auditor da Receita Federal, que ele conseguiu graças a um político que achou que valia a pena investir nos eremitas como um curral eleitoral. Felizmente (ou infelizmente, agora não sei), Delfinus foi o único a abandonar sua vocação e se tornou um economista. Virou auditor do Imposto de Renda. Ele liderou um levante entre seus pares e conseguiu na Justiça que os auditores tivessem a dedução integral das despesas com educação dos dependentes, apesar de, ironicamente, ele e seus colegas terem a justamente (ou injustamente, agora não sei) a função de fiscalizar se todos os demais estavam deduzindo apenas a parcela estabelecida pelo governo.

Virou um mito, no mau sentido do termo. Vergonha é pouco! Traidor! Renegado! Renegado e bestalhão! Ele não pode nem se aproximar de uma das cavernas do condomínio dos eremitas, pois corre o risco de levar uma pedrada na cabeça. Eremitas são assim - não declaram imposto de renda, pois não a tem, mas se doem pelos outros.

E tu?

Eventualmente alguém pode estar se perguntando – e você, Ó Eremita? Qual foi sua contribuição para a constar na galeria dos grandes eremitas. Respondo na bucha: nenhuma! É lógico! Afinal, como eu disse no início, a maioria dos eremitas deixou contribuições para a sociedade. Ora, para haver uma maioria, tem que ter uma minoria, dã!

Publicado em 25.set.23.

Quer dizer que só porque é de graça não vai comprar?

O Eremita continua tentando agradar e produziu mais uma coisa - a Linha do Tempo do Rock. Embora o título seja deveras preciso, vale a pena dar uma detalhada. Nessa nova publicação temos uma linha do tempo, que fala sobre Rock. Portanto, se você gosta de linhas, de tempo ou de Rock, fique à vontade para baixar. É de graça! É só clicar aqui.

A partir do final dos anos 60 as capas dos álbuns de Rock se tornaram uma espécie de complemento à música, fundindo-se ao som produzido pelos artistas. Desenhistas, fotógrafos, artistas plásticos ficaram conhecidos pela beleza de suas criações eternizadas nas capas dos LPs. Muitos álbuns são mais conhecidos pela arte da capa do que pelo nome oficial, como é o caso do “disco da vaca”, do Pink Floyd. O tempo gasto admirando as capas enquanto os discos rodavam no prato era um prazer adicional à audição. Para mim, a única perda do CD em relação ao LP é essa – a redução na intensidade de explorar e admirar a arte das capas.

Mas, às vezes, rolaram grandes pisadas de bola, com capas de gosto duvidoso, mesmo entre as bandas famosas. Não vou entrar no universo das capas horríveis de um modo geral, porque aí os exemplos tenderiam ao infinito, principalmente entre as bandas de metal nem tão famosas, que têm ilustrações que não vale nem a pena comentar.

Vamos então para as cinco escolhas desta primeira série:

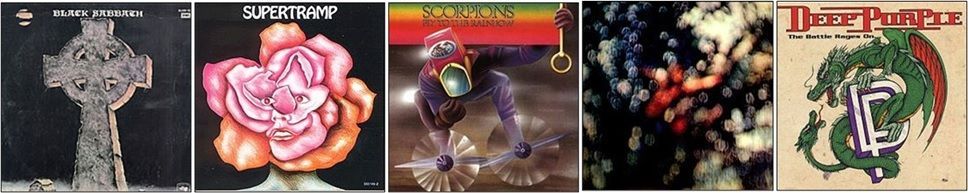

Black Sabbath – Headless Cross (1989)

O Sabbath é o campeão de capas ruins entre as grandes bandas. Quase todas seus discos poderiam entrar aqui, incluindo as dos trabalhos solo do Ozzy, mas a de Headless Cross é a campeã. Desenho tosco e infantil. O orçamento da produção do disco devia estar curto. A sorte da banda é que os fãs são milhões e não estão nem aí pra arte da capa.

Supertramp – Supertramp (1970)

O Supertramp tem que dar graças porque sua música melhorou, assim como suas capas, senão, teria sido muito difícil chegar ao sucesso. Essa capa, do seu primeiro álbum, é de doer. Será que os caras da banda viram o desenho antes? Como deixaram isso acontecer? Ou, vai ver, o desenhista era cunhado do dono da gravadora e eles tiveram que deixar desse jeito. Eu deveria pesquisar quem fez essas cinco capas, mas, preferi seguir pelo meu descalibrado senso estético. Mesmo que algumas dessas capas tenha sido desenhada (ou fotografada) pelo novo Michelangelo, eu acho todas as cinco mais feias do que um Klingon.

Scorpion - Fly to the Rainbow (1974)

Esta então é um desafio ao entendimento. O que temos aqui? Um cara com uma roupa meio astronauta, meio escafandrista, supostamente voando com uns sapatos com hélices e puxando uma espécie de banner colorido. Quem é ele? O “Capitão Escorpião”? Ou o “Tipo Escafandrista Voador”? Alguém poderia pensar – esse desenho aí é efeito de droga. Eu diria que é uma droga de um defeito. Capa danada de feia. De quem será que era o cunhado que desenhou isso? Pensando bem, deve ter sido o filho de um cunhado, que na época deveria estar na 5ª série.

Pink Floyd – Obscured by Clouds (1972)

Justo o Floyd, que é dono das capas mais famosas do Rock, me veio com uma dessa. Se o propósito da capa é ajudar a vender o disco, esta fracassou forte. Uma foto desfocada ao máximo, que não transmite ideia nenhuma, além de ter cores chochas. Não chega a agredir os olhos como as anteriores, mas, também é bem ruinzinha. Deve ter custado barato, porque não precisa de muito esforço para tirar uma foto ruim. Eu mesmo estou habituado a isso.

Deep Purple – The Battle Rages On (1993)

O Purple é outra banda que não tem em seu portfólio exemplos de belas capas do Rock, embora também não tenha estampado coisas constrangedoras em seus discos. Esta é a exceção. Pegaram o pouco inspirado logotipo criado no retorno da banda, em 1984, e conseguiram piorá-lo, deixando-o magrinho e com aqueles traços que, nas normas ISO de desenho, significam brilho e os tascaram por toda a superfície. Como diria o Dr. Smith: “Horrível”! Para completar, dois dragões em estilo tatuagem aparecem brigando (seriam Gillan e Blackmore?), enroscados no logo. Se mostraram essa capa ao Roger Dean ele deve ter sentido náuseas.

BÔNUS (mas não é pra acostumar): Como aproveitar bem um símbolo

O disco mais bem sucedido do Whitesnake, aquele de 1987, trouxe na capa um medalhão (bem desenhado, diga-se entre parêntesis), que acabou sendo de grande relevância para a banda. Tão relevante que o Coverdale não quis saber de largá-lo mais e enfiou o tal medalhão em tudo quanto é disco que apareceu. Segue uma seleção de algumas dessas capas com o medalhão. Abunda, criatividade, abunda!

Publicado em 22.ago.23.

Desvarios linguísticos eremitosos

Atenção: o texto abaixo é completamente isento do uso de inteligência artificial. O leitor (se é que haverá algum) pode se considerar desafiado a encontrar qualquer traço de inteligência, de qualquer natureza, nas palavras que seguem.

Ser um Eremita é cismar. Entre as minhas muitas matutações, está a nossa língua. Trouxe aqui uma reunião desordenada de palavras, frases e exemplos curiosos que O Eremita vem colecionando ao longo dos anos a respeito do nosso respeitado idioma.

Eu, particularmente

Já notaram como essas duas palavras costumam ser citadas juntas? É uma parceria desnecessária. Afinal se sou eu, só pode ser particularmente. Não tem como ser eu, coletivamente.

Amigo pessoal

Outra coisa redundante. Tem como ser amigo impessoal? Se a pessoa é seu amigo, o pessoal já está implícito! Para de andar com esse “pessoal” aí!

Baseado em fatos reais

Se é baseado em fatos, eles só podem ser reais. Ou existem fatos imaginários?

Imagens meramente ilustrativas

Mas, para que outra coisa serviria uma imagem se não para ilustrar? Cantar, dançar, declamar?

Verduras orgânicas

Há alguns anos começaram a aparecer esses rótulos no supermercado. Até então, pelo jeito, o mundo inteiro vinha consumindo algum tipo de verdura inorgânica. Talvez uma espécie de clone sintético da verdura verdadeira, natural, daquelas que nascem na horta. O problema é que, por ser orgânica, essa verdura é mais cara, o que me parece justo.

Saudável?

Outro dia me deparei com um aviso na geladeira do restaurante: era uma placa que anunciava os sorvetes e que tinha uma linha separando alguns sabores, com o aviso de que aqueles eram “sorvetes saudáveis” (tem a foto por aí - ainda não sei onde vou botar). Portanto, pelo meu simplório raciocínio, concluo que os demais sorvetes daquela geladeira não eram saudáveis. Bom evitar.

Mudando de tema

Saindo dos pleonasmos, o português tem umas palavras que a gente só usa em uma situação específica. Por exemplo, arrepio. Ele não significa somente aquele tremelique que sentimos quando temos frio ou quando os pelos ficam eriçados. Quando juntamos “da lei”, muda tudo. Ao arrepio da lei! O mesmo acontece para solução. Pode ser tanto aquilo que resolve um problema, quanto um soluço grande. Mas, se juntar a “de continuidade”, aí muda tudo. "O blog d’O Eremita sofreu uma solução de continuidade por motivos de exigência popular". Esquisitas essas coisas, não? Tem mais um monte desses exemplos, mas, lamentavelmente, não me lembro de mais nenhum agora. Velhos são esquecidos.

Sobrevoo

Outra palavra que incomoda O Eremita: sobrevoo. “Agora o repórter vai fazer um sobrevoo no local do acidente”. É lógico que se alguém vai passar voando, será sobre alguma coisa. Portanto, por que sobrevoo e não só voo? Mesmo forçando a imaginação, não consigo enxergar um voo pelo meio ou por baixo de alguma coisa. Sempre é por cima, sobre. Não dá para ser um subvoo! Aliás, ficou uma palavra engraçada, não? Subvoo!

Aterrissagem e a sabedoria dos cachorros

Quando o avião ou o helicóptero pousa, ele aterrissa, certo? E ser for um pouso na água? É aterrissa também? Isso é mais uma dúvida do que uma cisma. Fica esquisito, não? Aterrissou na água! Essa história sempre me deixou com a pulga atrás da orelha. Mentira! Eu nunca tive uma pulga atrás da minha orelha! Por que será que quando cunharam essa expressão instalaram a pulga em um lugar onde ela nunca fica? Será que ela foi importada dos movimentos caninos? Porque os cachorros sim, ficam com pulgas atrás da orelha. Basta observar como eles vivem coçando aquela região (e também outros lugares, tadinhos). Humm, pensando bem, incorporamos outra expressão do, de fato, melhor amigo do homem – ficar de orelha em pé. Assim como coçar atrás das orelhas, para nós humanos é praticamente impossível ficar com as orelhas em pé. Preciso debater esse assunto com o Professor Pasquale – a influência canina na Língua Portuguesa. Isso tem mais sentido do que pode parecer em uma primeira olhada. Os cachorros estão cada vez mais inteligentes. Tanto que, nas bancas do centro da cidade, são vendidos jornais especialmente para eles, os cachorros. Tem uma foto disso também. Procure perto da do sorvete.

Palavras engraçadas

Português tem umas palavras realmente engraçadas. Gostaria de conhecer o inventor das palavras “arvorar”, “escanhoar”, “exegese”, “debacle” e “tergiversar”. Sempre tento inserir alguma nos meus textos, mas, desisto. Acho que tira um pouco a seriedade dos meus escárnios.

Ambiguidades

Uma coisa que eu admiro na nossa língua é como as frases podem ficar dúbias se as palavras não forem colocadas na ordem certa, ou com a pontuação no devido lugar. Por exemplo, se um homem disser a frase: “Me separei faz cinco anos. Desde então tenho namorado”, não dá pra saber se ele se desiludiu com a instituição do casamento e passou a apenas namorar, ou se ele resolveu mudar de preferência sexual e arrumou um namorado. Seguem mais casos desse tipo de dubiedade, desta vez extraídos da mídia.

Publicado em 09.jul.23

Curiosidade cambial d’O Eremita

Houve um tempo em que neste nosso país, de um povo heroico, a imagem do cruzeiro perdeu muito de sua resplandecência. Era a era da inflação alta. Mega. Giga. Tera inflação. Você ia no mercado de tarde comprar cerveja e quando voltava, à noite, o preço já havia subido. Se você é jovenzinho e não entende o que O Eremita está falando, pergunte aos seus avós.

Mas, este não é um blog que serve apenas para O Eremita verter sua acarpetada cultura. Aqui não apenas se fala, mas se prova. Por volta de 1982, a inflação no florão da América era tamanha que uma instituição financeira publicou em revistas de circulação nacional uma publicidade na qual eram encartadas moedas reais de cruzeiros. Êpa! Ficou confuso aqui. As moedas eram reais, ou seja, eram moedas de verdade, feitas de metal, iguais às que circulavam na praça. Só que nossa moeda corrente na época não era o real, era o cruzeiro. Portanto, eram moedas de cruzeiro e eram reais! Acho que agora fico claro. De todo modo, segue a reprodução da propaganda em questão, onde a presença das moedas pode ser confirmada. Imaginem o quanto custou essa campanha, por menor que fosse o valor real do cruzeiro (Êpa! De novo!) naquela ocasião. Coincidência ou não, consequência ou não, o banco que bancou essa publicidade foi à falência.

Publicado em 04.jul.23.

Rabugices d’O Eremita – 1

Tem muita coisa errada neste mundo. Vou resolver tudo. Algumas, menos importantes, serão corrigidas aqui mesmo. Esse é o caminho. Começar pequeno e ir avançando. Não tardará e os grandes problemas mundiais serão solucionados após o simples batucar de teclas pelo Eremita. Ser propositivo é preciso. Ser enérgico é preciso. Ser preciso é preciso. E, acima de tudo, ser rabugento é preciso.

1) O solo de “Comfortably numb”

Começando por essa história hegemônica de que o solo de David Gilmour em “Comfortably numb” é o melhor já gravado. Um dia alguém falou isso e colou. Ninguém discute. É esse e acabou. Temos aí nada mais do que uma nova comprovação da teoria do “Espelho infinito”, proposto pelo filósofo catalão Ostinato Fallace. Segundo ele, um objeto exposto em frente a um conjunto de espelhos devidamente arranjados passa a ser refletido eternamente. Ou seja, se ninguém ousar mexer, aquilo será reproduzido para sempre. Só que não. O Eremita está dando uma bica de direita nesses espelhos agora mesmo. Crás! Conheço dezenas de solos melhores, com todo respeito ao sr. Gilmour, de quem sou fã, que fique bem claro. O primeiro disco solo dele foi comentado – e muito elogiado – neste basculante blog, em postagem de um longínquo 24.mar.08. Eu poderia citar vários solos de vários guitarristas que considero acima da unânime obra em questão, mas vou centrar em um só cara: Ritchie Blackmore, o favorito d’O Eremita. Vamos a alguns dos registros de Blackmore que batem, respeitosamente, o solo de Gilmour: “Child in time” (do “In Rock”); “Highway star” (do “Machine Head”); “Burn” (do disco homônimo); “Pictures of home” (de novo, “Machine Head”) e vários outros (nem citei os criados no Rainbow, por exemplo). Porém, o melhor de todos os solos de Blackmore, na minha indigna opinião, é o que finaliza “Mistreated”, do disco “Burn”. Aos que se sentirem contrariados pela minha colocação, peço apenas que ouçam os dois e os comparem. Não conheço solo mais belo e emocionante que o parido por Blackmore em “Mistreated”. É claro que, se mesmo assim, alguém não mudar de opinião, tudo bem. Paciência... Maldito Fallace!

2) Cornucópia discográfica

Era uma vez um milionário. Sua fortuna veio de uma herança e ele sabia como aproveitar sua condição financeira folgada. Até que virou fã de uma banda de Rock. Começou a comprar os discos de tal banda. Fez a coleção completa dos LPs, na época que essa era a principal mídia disponível. Como tinha muitas posses, aproveitava as viagens constantes ao exterior para comprar os singles que eram lançados pelo mundo, às vezes com capas diferentes, às vezes sem capa específica, mas com o selo diferente do original e todos esses detalhes em que colecionadores se amarram. Ah, também comprava as fitas cassetes que saíam, embora elas tivessem repertório idêntico ao do LP e som pior. Comprava até coletâneas de grupos variados, desde que, pelo menos uma das faixas fosse com a banda favorita. Tudo isso com folga de caixa, afinal, ele era rico. Aí surgiram novas mídias: fitas de vídeo cassete, CDs e DVDs. Globalização. Gravações em todas as mídias eram lançados em todo lugar. Mesmo assim, com uma boa rede de contatos, nosso colecionador continuava a expandir seus itens. Podia-se dizer que ele tinha tudo da banda. Aí veio a Internet. O acesso à mídia física ficou mais fácil e, agora, havia também a mídia virtual. Nosso amigo milionário mantinha a rotina diária de pesquisar sobre sua banda e comprar tudo que surgia. Até que a banda acabou. Por um lado, uma tristeza, porque não haveria mais álbuns novos. Por outro, ele tinha tudo. Poderia esnobar à vontade sua coleção espetacular. Entretanto, com o passar do tempo, começou um movimento semelhante a uma avalanche. Um lançamento de um concerto inédito aqui, uma coletânea produzida em um país exótico ali (como, por exemplo, no Brasil), a inclusão de uma música em uma trilha sonora de filme... Após essas primeiras pedras rolarem, a queda foi engrossando. Começaram a aparecer mais gravações ao vivo, oficiais e piratas; shows surgiam em versões inéditas em DVD; discos com ensaios e outras sobras de estúdio eram lançados. E o nosso amigo comprando tudo. Surgiram as caixas, com dez ou mais discos, acompanhados de reproduções de ingressos, cartazes de show e até camisetas. Nosso personagem era um fã, dos mais obcecados. Não podia ficar sem qualquer item que surgisse, pois, afinal, eram o logo e o nome de sua banda que estavam estampados ali. As rochas voavam em grande quantidade - a avalanche se configurava. Remasterizações dos discos originais; remixagens especiais; versões em mono dos primeiros discos; caixas com os vinis coloridos e capas recriadas por artistas famosos; discos-tributo de músicos do mundo inteiro; novos relançamentos dos discos originais, desta vez em Blu-ray! Pedras, pedras e mais pedras para cima do nosso pobre consumidor. Eu disse pobre? Sim, ele passou a morar isolado, sem posses, em uma casa modesta. Teve que vender tudo para continuar alimentando sua coleção. Mas, ele não se desfazia de modo nenhum de suas preciosidades. Elas ficavam em um dos cômodos da casa e ele usava o outro para viver. Nem internet tinha mais, por falta de dinheiro para pagar a conexão. Esse isolamento acabou sendo um alívio, pois assim ele deixou de saber sobre as novidades de sua adorada banda. Até que um dia viu um cartaz na rua: um novo disco de seus ídolos seria lançado! “Mas, como?”, pensou, “todos os músicos já morreram”! Lê então no rodapé do cartaz que o disco foi todo gerado por meio de inteligência artificial! As vozes dos falecidos foram replicadas e músicas foram criadas baseadas nos registros que a banda deixou de herança. E, aproveitando os recursos da nova tecnologia, serão lançados discos dublados em cada língua falada no mundo!

Aquilo foi demais para ele.

Sem sentido. Ele descobrira que toda sua vida havia sido sem sentido. Foi para casa e botou fogo em tudo. Inclusive em si.

3) Espremeção dos nomes das bandas

Vou arrumar mais uma coisa por aqui. Bandas veteranas só podem continuar a usar o nome original se tiverem pelo menos um dos músicos fundadores em atividade. Agora é lei! Foi longe demais essa história de se aproveitar de nomes consagrados para venderem shows e discos. O Lynyrd Skynyrd é a minha banda americana favorita, de longe. Mas, com a morte de Gary Rossington, eles tinham que parar, ou mudar de nome. A conexão com a origem da banda foi perdida. Agora é só uma excelente banda cover. Só que não é um caso isolado. Isso é uma praga. Começou com The Sensational Alex Harvey Band, que em 1976, lançou um disco SEM o Alex Harvey! Hoje essa patifaria está em uma frequência crescente, com o inevitável passamento dos músicos das bandas formadas nas décadas de 60 e 70. Tiveram o descaramento de reativar o Thin Lizzy SEM o Phil Lynott! E tem mais exemplos de nomes espremidos até a última gota, só para morder uns trocados dos admiradores saudosos. Não me lembro de outros casos neste momento. Mas, não faz mal. Estou proibindo essa prática velhaca de hoje em diante. A implacável regra já está valendo. E sem discussão, porque eu sou ranheta, ranzinza e rabugento!

Publicado em 04.jul.23.

Vilipendiando as capas – 6

Lá vai O Eremita cismando com as capas, de novo! Gente que não tem o que fazer fica postando bobagens internet afora. Só que, meu caro, não é meu caso, claro. Os comentários sobre capas de discos d’O Eremita são textos que atingem milhares de pessoas do mundo, principalmente na Alemanha e no Espírito Santo.

Desta vez, a implicância vem com as tentativas de chocar as pessoas usando nas capas dos discos anjos em situação de decadência. Ou então religiosos em conspurcação. Quem se incomoda com isso? Na vida real temos exemplos muito mais perturbadores de pessoas fazendo maldades horríveis, religiosas ou não. Ninguém mais (dentre as que tem uma mente que sabe processar corretamente uma informação) se sente ultrajado por uma ilustração como as que vemos aqui. O que é verdadeiramente ofensiva é a realidade.

Já que chegamos até aqui, vamos falar de algumas capas. Selecionei quatro que tem o mesmo tema – mostrar figuras angelicais fazendo coisas erradas. No caso, fumando. Fumar realmente é errado. O Eremita odeia cigarros. Se a intenção das capas fosse reforçar subliminarmente o antitabagismo, seria maravilhoso. Mas, os mesmos músicos que estão por trás das capas costumeiramente aparecem fumando nas fotos.

Temos então as capas do Black Sabbath (capa ruim, para variar, mas disco magnificente), de 1980; do Van Halen (mesmo ano) e do BBM (1994), em que aparecem anjos fumando. Para completar o time, o disco do Bad Company (1988), com uma criança fumando. Todas gerando um choque de 6 volts, enquanto basta acessar o noticiário de hoje (ou de ontem, ou de amanhã) para receber descargas de 220 volts na cara.

Para finalizar, umas palavras sobre o BBM. Esse CD saiu no Brasil. Chama-se “Around the Next Dream”. O nome da banda é formado pelas iniciais dos sobrenomes de seus componentes: Jack Bruce; Ginger Baker (o anjo na capa) e Gary Moore. Ou seja, dois terços do Cream, mais o Gary Moore, meu segundo guitarrista preferido. Infelizmente, os três já falecidos. Trata-se de um ótimo disco. Composições, arranjos, produção, instrumental e vocais de primeira. Gostas de Rock? Então gostarás de BBM.

Publicado em 01.jul.23.

Discos estranhos da coleção do Eremita – 7

Esta postagem não resistiria a uma auditoria, nem que fosse feita pela PwC, pois, apesar do que diz o título, O Eremita não tem nenhum dos dois discos aqui citados. Fisicamente, é claro, pois eu não comentaria sobre os discos sem nem ao menos tê-los escutado. Já passei dessa fase!

Mas, o fato é que ter os discos apenas em arquivos MP3 não contradiz o título, pois como pregava Heráclito de Éfeso, quem disse que existem regras por aqui?

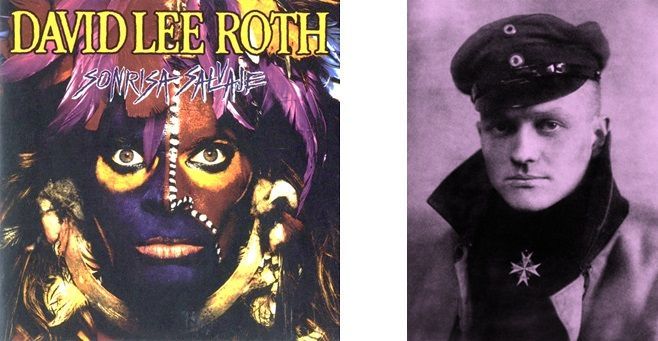

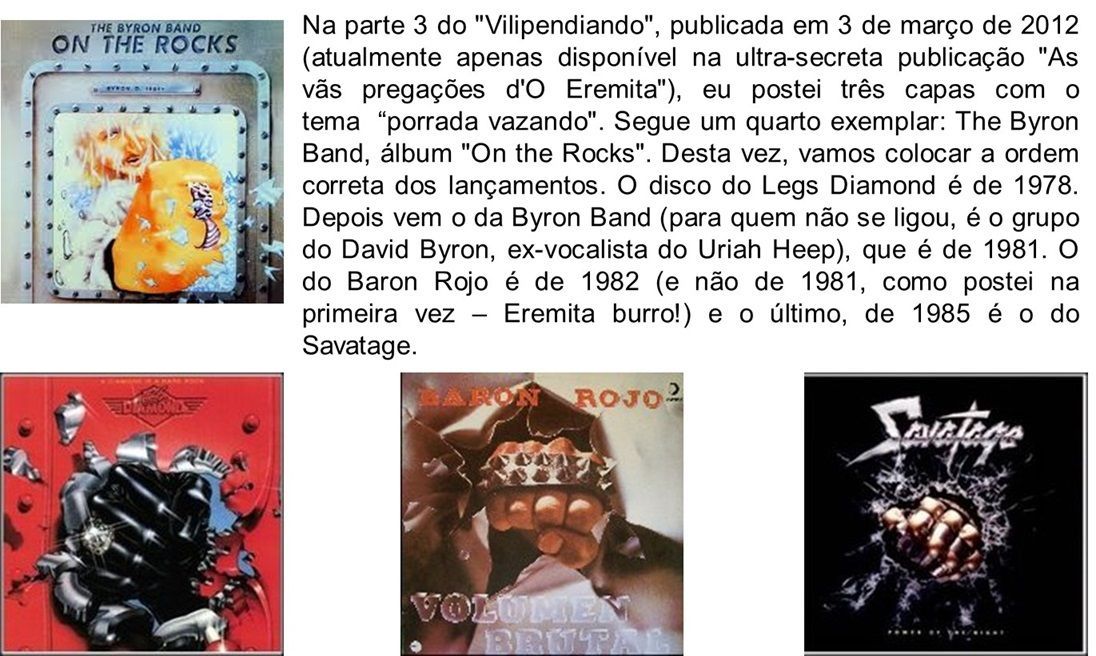

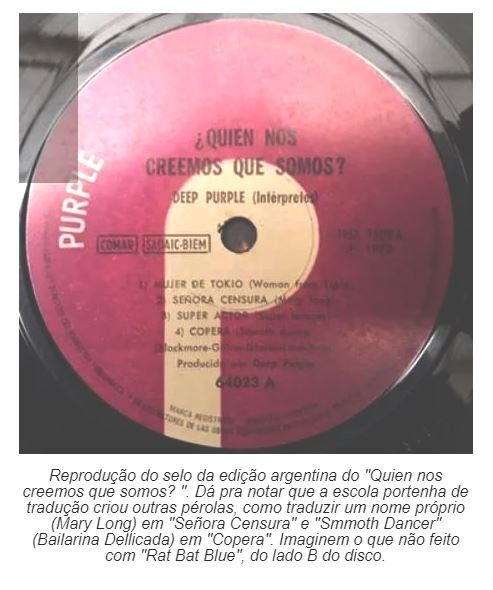

Os discos em foco foram escolhidos porque têm a mesma característica - existem gravações em duas versões: em inglês e em espanhol. Isso é relativamente comum em outras áreas da música popular, como nos casos dos brasileiros Nelson Ned, Roberto Carlos e Falcão (lembremos de sua grande obra “El dinero no lo es todo pero es el cien por ciento”), que têm discos em português e na língua espanhola. Mas, no Rock, são só esses dois casos (ou melhor, de acordo com o novo padrão jornalístico brasileiro, são “pelo menos” dois casos): David Lee Roth, com o “Eat ‘em and Smile” e o Baron Rojo com o “Volumen Brutal”.

O fato de serem obras, digamos, bilíngues, não é o único motivo de estarem aqui. São dois álbuns que se destacam pela qualidade. Um deles é um bom disco e o outro é excelente. A lembrança de comentá-los aqui foi a presença de ambos na mais recente postagem de “Vilipendiando as Capas”, que acabou se tornando a mais famosa da série, arrebatando vários prêmios de conteúdo cultural na Alemanha e no Espírito Santo.